悉尼自2015年推動步行城市策略以來,已經取得了階段性成就。悉尼2022年發布的城市中長期發展戰略規劃《可持續悉尼2030–2050:愿景延續》中,“安全”、“可持續”、“綠色”和“步行”等關鍵詞頻現,為悉尼延續步行友好城市愿景明確了方向。2024年2月,悉尼市發布了新一輪的步行友好城市發展策略《步行之城:戰略與行動計劃——愿景延續(A City for Walking: Strategy and Action Plan – Continuing the Vision)》,構建了悉尼打造步行友好環境的戰略框架,制定了推動營造步行友好環境的五大實施策略:一個可以步行的城市、一個可以安全步行的城市、一個步行舒適的城市、一個步行有趣的城市、一個步行領先的城市。

本文在借鑒悉尼經驗的基礎上,結合我國城市實際情況,進一步提出優化中國城市步行環境的若干對策建議。

一、悉尼實施步行城市策略的現狀與挑戰

1、悉尼打造步行友好環境的階段性成效

悉尼市自2015年發布第一份步行城市策略以來,已經取得了一些階段性的成效。根據悉尼市2021年的主動交通調查,有91%的居民對于經常步行更加感興趣。悉尼市政府每年通常會在步行優化方面投入超過2800萬澳元,包括人行道升級、過街設施建設、街景優化以及交通緩解措施等。悉尼每年完成3至5個街景升級項目,將部分街道改造成為了步行街,改進街道指引系統。悉尼還強化了步行導向的道路交通管理,已有75%的街道限速為40千米/小時或以下,增設更多的人行橫道,市中心的信號燈周期從120秒調整為90秒。此外,悉尼積極改善步行交通環境,每年種植150棵道路區域的樹木,在步行區域增加照明、休憩、無障礙廁所等設施,促進街道空間公共活動的發展。上述階段性成就顯著改善了城市的步行體驗,步行者在步行路徑中等待交叉口通過的時間大幅減少,熱愛步行的群體出現了年齡層次多樣化的趨勢。

2、當前仍然存在的挑戰

盡管步行城市策略已經取得階段性成效,但是悉尼仍然需要正視一些客觀挑戰。一是,悉尼是個多山的城市,地形起伏較大,對于步行者的無障礙通行帶來壓力。二是,悉尼是個較大的城市,每天有百萬人以上的到訪需求,既有的步行空間聯通水平和承載能力還有待提升。三是,步行線性空間存在大量的曲折冗余,降低了行人的步行意愿。四是,人行道空間的功能混雜,道路標識、市政設施等給步行活動帶來了限制。五是,路權分配與步行導向存在偏差,既有道路交通空間的路權分配很大程度上是機動車交通主導時代確定的,步行交通活動能夠得到的路權空間比例不足。

二、悉尼打造步行友好環境的戰略框架

1、“步行之城”的內涵

在提出步行友好環境的戰略框架之際,悉尼明確并拓展了“步行之城”的內涵。“步行之城”是讓所有群體,無論年齡或能力狀況,都可以輕松步行的地方。“步行之城”提供豐富的步行可達的目的地,包括公園、商店、學校以及工作場所。“步行之城”提供充足的公共活動空間,方便駐足和休憩,營造舒適、宜人、包容、溫暖的環境,便于大家建立社交聯系。這里需要說明的是,悉尼的“步行之城”中的“步行”概念包括所有在人行道上移動的人,不僅僅包括走路的人,也包括使用行動輔助設備、推嬰兒車、使用無動力滑板車、穿旱冰鞋的人。步行目的包括通勤、購物、休閑、交往等。悉尼認識到,許多人因為年齡、健康等因素還沒有駕照,有些人即使有駕照也不喜歡開車,有超過三分之一的家庭沒有汽車。因此,打造步行友好環境有利于提升城市的包容性,讓更多的人能夠在不需要開車的情況下滿足日常需要。

2、重視步行的多重益處

步行帶來的綜合效益包括社會、經濟、環境和健康等層面。步行活動幾乎不會產生碳排放,且有助于改善身體和心理健康,同時促進包容性和公平性。在交通領域,步行有利于緩解交通擁堵,比其他交通方式更加節約用地空間。在經濟領域,步行能夠帶來經濟效益,包括提升物業價值、促進本地商業等。在社會領域,步行還有助于創造更多的社區交往機會,提升社區歸屬感,促進社會凝聚力,減少孤獨和隔離感。在創新領域,步行環境是創新場所的重要組成部分,偶遇有助于激發和傳播創意。

3、戰略目標的提出

《可持續悉尼2030–2050:愿景延續》報告中嵌入了打造步行友好環境的戰略與行動計劃,其十大戰略方向中的第五條即“步行、騎行和公交之城”。在這一方向下,悉尼致力于到2050年讓更多人選擇步行,讓步行成為當地短途出行最具吸引力和便利的選擇。悉尼還提出了具體的量化目標:到2030年,每位居民能夠在大約10分鐘的步行范圍內滿足日常生活需求;到2050年,市中心工作的居民將有十分之九的人在出行時主要依賴公共交通、步行或騎行,其他地區的比例為三分之二。

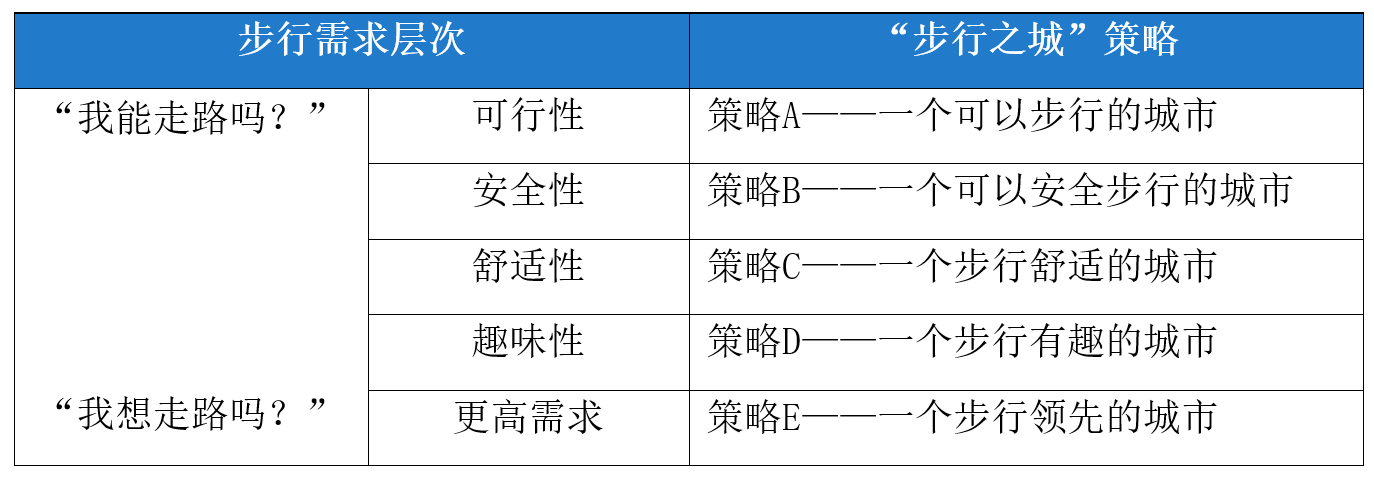

4、響應多層次需求的戰略框架

值得注意的是,悉尼基于步行者的多層次需求制定了戰略響應框架。對于步行者來說,最初始的需求應當是獲得能夠滿足步行的基本硬件條件,例如步行道的空間保障、步行路徑的聯通性等。致力于發展步行的城市應當避免步行者產生“我能步行嗎?”之類的疑問。在此基礎上,應當充分滿足步行者的安全需求,營造能夠保障安全步行的環境。在上述基本要求滿足的基礎上,進一步滿足步行者對于舒適性的要求,滿足步行者對于休息、防曬、防塵、資訊等方面的需求。更加高階的需求是趣味性,即步行者能夠在步行行為中獲得樂趣,滿足步行者對公共藝術、公共交往、娛樂休閑等方面的需求。“步行之城”應當盡可能激發居民的步行欲望,讓更多的居民選擇步行作為首選交通方式。悉尼“步行之城”策略與步行需求層次之間的聯系關系如表1所示。

表1 步行需求層次與“步行之城”策略的聯系

資料來源:根據《A City for Walking: Strategy and Action Plan – Continuing the Vision》等材料整理。

三、悉尼進一步打造步行友好環境的五大策略

悉尼基于步行需求層次制定了打造步行友好環境的五大策略,每個策略都制定了便于實施落地的基本原則。

1、一個可以步行的城市

該策略分為三個方面。一是,確保有足夠的空間可以供行人步行。將道路空間分配時從機動車優先轉為行人優先。增加支持步行的設施空間,例如長椅、垃圾箱、飲水器、樹木等。此外,制定工程施工活動的指導規則,減少因施工活動對人行道時空使用范圍的影響。二是,確保步行網絡的通達性,增加街道交叉路口的密度,在交叉路口給予步行者優先權。優化信號燈設置,設置行人優先信號,減少步行者的等待時間。提升無障礙過街的保障能力,為所有過街設施配備路緣坡道,為輪椅或輔助步行設備使用者提供連續且無障礙的路徑。三是,打造十分鐘步行生活圈。鼓勵土地空間資源的緊湊和混合利用,讓居民的日常需求都能在步行范圍內得到滿足。

2、一個可以安全步行的城市

該策略分為四個方面。一是,降低機動車行駛速度。與新南威爾士州交通部門合作,推動在市中心、商業街、住宅以及托兒所、學校、大學和醫療機構周邊實施30千米/小時的限速。按道路等級實施交通限速,主干道限速40千米/小時,次干路限速30千米/小時,支路限速10千米/小時。此外,通過縮窄車道、種植樹木、設置抬升式人行橫道以及其他交通減速措施營造更加安全的道路環境。二是,減少地面街道的交通量,管理居住區街道交通,改善步行體驗。在市中心限制小汽車等機動車交通的使用,鼓勵地鐵等公共交通的發展,嚴格控制停車位數量。三是,讓所有人在步行的時候感到安全。保持步行空間的清潔,確保有良好的照明,強化空間和設施維護。同時,與社區合作伙伴共同努力,維護街道空間的安全。四是,引導用路人嚴格遵守交通規則。重視推廣優先保障行人需求的交通規則,進一步保障步行者的交通安全。

3、一個步行舒適的城市

該策略分為三個方面。一是,確保街道和公共空間綠色、舒適、宜人。實施綠色大道等重大項目來實現這一目標,確保綠化在本地區域內公平分布。在可能的情況下,重新分配道路空間,種植大樹,提供陰涼和降溫效果,改善步行環境體驗。二是,確保步行者有休息、上廁所或者喝水的條件。在步行空間范圍內設置上述設施,并保障一定的密度,方便步行者的使用。三是,減少道路交通的噪音和空氣污染。最有效的方法是減少街道上的交通量,具體方法包括支持共享汽車項目、倡導更好的公共交通、建設高質量的自行車交通網絡、鼓勵電動車的使用等。

4、一個步行有趣的城市

該策略分為三個方面。一是,通過合理的建筑設計和功能布局,使街道變得更具吸引力。通過規劃控制來創造街道的興趣,無論是通過建筑和景觀設計,還是通過建筑功能布局。此外,也可以利用公共藝術和植物來增加街道吸引力。二是,營造基于社區的鄰里環境,鼓勵人與街道互動。引入娛樂元素來鼓勵步行,通過富有創意的設計,激發想象力并促使行人自發地與環境互動。此外,通過使用公共藝術激發步行者的驚喜與愉悅,鼓勵利用公共空間講述在地文化。三是,讓社區更容易按照自己的意愿使用街道。通過簡化流程,鼓勵社區創新使用街道,使居民更容易獲得批準以舉辦有興趣的活動。

5、一個步行領先的城市

該策略致力于在打造步行友好環境方面保持領先地位,主要分為四個方面。一是,實施引領基于實證的步行規劃。遵循開放數據原則和尊重個人隱私權的基礎上,利用當地數據和證據來指導項目的選擇和設計,同時進行評估,以衡量項目是否達到了預期的效果。二是,與其他地方政府和組織分享知識、技能、經驗教訓和數據。通過正式和非正式渠道與其他市政府和組織合作,推動對步行有利的積極改變。此外,與學術界和研究機構合作,為專業領域做出貢獻。三是,在所有溝通中使用包容性、以人為本的語言,確保考慮步行者的多樣性和不同需求。四是,通過有針對性的行為引導計劃和宣傳活動來鼓勵更多的步行。

四、中國城市優化步行環境的啟示

在中國,發展包括公共交通、自行車交通、步行交通等在內的綠色交通也幾乎成為現階段每個城市都會選擇的策略方向。中國的大中城市普遍存在城區人口和建筑高度集聚的特點,城市交通壓力普遍較高,因此選擇發展大、中運量為主的公共交通是最直接且最有效的緩解交通壓力的做法。相對而言,步行交通在當前的城市綠色交通規劃中雖然都已經是必不可少的組成部分,但是其受重視的程度仍然有待進一步提升。在借鑒悉尼經驗的基礎上,結合中國城市實際情況,本文提出進一步優化中國城市步行環境的若干策略啟示。

1、因地制宜劃定步行交通優先引導范圍

中國的城市數量多,不同城市規模等級相異,不同城市的空間形態也存在較大差異。此外,同一個城市內部的空間要素分布也不是均值的,中心城、近郊區、新城、遠郊區的居住密度、就業崗位密度、建筑密度,乃至路網結構形態都存在顯著差別。因此,在制定步行交通優先引導政策時,要充分考慮不同城市的特點,以及城市內部不同區域的特征,制定因地制宜的策略。總的來說,大中城市,現有交通壓力較大的城市,適宜在中心城區采取較為嚴格的步行交通優先政策,采取較為嚴格的機動車限制政策。新城地區、郊區不宜盲目復制中心城的策略,需要綜合交通壓力、建成環境密度等因素合理制定步行和機動車交通協調發展的策略。

2、將行人優先的交通安全保障放在重要位置

在發展步行交通的策略中,要把行人的生命安全保障放在最重要的位置。相對于機動車等交通群體,步行者在用路人群體中是明顯的弱勢群體。在近年來的紐約、悉尼等城市的交通規劃中,安全被放在非常重要的位置。紐約近年來提出了“零事故傷亡”的愿景,認為所有的交通事故都是可以避免的,通過道路硬件改造,交通管理改進等措施降低交通事故的發生。“人民至上、生命至上”是我國當前重要的發展理念。2022年,國務院安委會辦公室印發《“十四五”全國道路交通安全規劃》,將減少事故、保護生命放在至關重要的位置。在未來的交通規劃中,中國城市需要進一步從硬件和軟件兩個層面入手,提升步行者的交通安全保障。

3、推動城市步行交通整張網絡的無障礙化改造

步行用路人不僅僅包括健康的步行者,也包括行動不便(或者暫時不便),需要輪椅等設備輔助步行的群體。中國城市目前在公共空間領域幾乎都開展了無障礙設施的建設。不少步行道都設置了盲道、坡道等設施。然而,由于建設、管理等主體的多樣性等原因,存在局部路段、區域內步行網絡實現無障礙覆蓋,但是路段之間、區域之間存在大量的無障礙“斷點”的現象。這導致城市無障礙步行交通網絡存在明顯的脆弱性。因此,中國城市未來要著力推動城市步行交通整體網絡的無障礙“斷點”普查,識別關鍵的薄弱地帶,從無障礙視角推動步行交通網絡的完善。

4、強化步行與騎行、公共交通網絡的有機銜接

步行交通與騎行、公交、軌交等交通同屬于綠色交通網絡體系。由于體力等因素限制,步行交通不可能在所有場景中成為中國大中城市交通方式的首選。中國城市,尤其是大中城市,應當更加重視步行交通與騎行、公共交通網絡的有機銜接。在步行與騎行交通的銜接方面,做好自行車停車設施、公共自行車借還點的合理布局規劃,做好騎行者的服務設施的設置。在步行與公共交通網絡的銜接方面,結合公交、地鐵站點做好休息、飲水、充電等設施的布局,提升快速路、干路公交站點的可達性,推進地鐵站點進出站口的步行交通便利化改造。

5、鼓勵建筑底層空間與街道步行空間的融合發展

步行者的活動不僅僅局限于城市道路紅線范圍內。街道沿街建筑的底層(首層)往往會成為吸引步行者駐足的重要空間,成為增添步行空間多樣性、趣味性、吸引力的重要載體。因此,在步行優先發展的城市或者區域范圍內,建議鼓勵建筑底層空間與街道步行空間的融合發展。鼓勵多樣化的商業零售、服務體驗、文化娛樂、體育休閑等業態,以及部分社區公共服務設施入駐沿街建筑底層。鼓勵部分建筑底層結合地塊內部公共通道統籌布置,并實施24小時開放。在繁華的商業街區域,探索公共建筑二層和街區過街設施的統籌、貫通布局,打造立體化的步行交通體系。